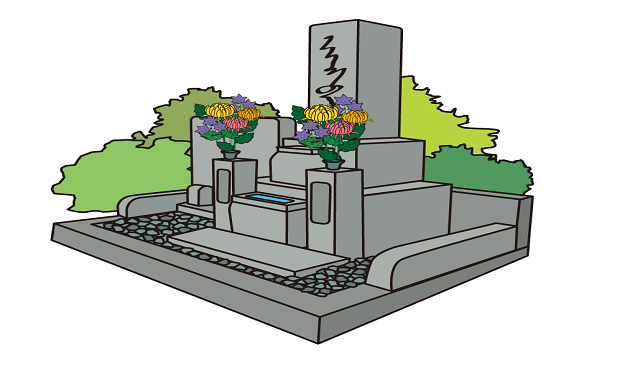

お墓の構成

お墓は日本人にとっては、単純に遺体を安置する場所ではなくて、亡くなった人の霊をまつり、代々の先祖を供養する場所としての重要な意味と形式を持っています。

日本人は、仏教の伝来とともに、先祖崇拝が高まり、先祖の霊が自分たちを守ってくれていると考えるようになりました。

また一族が一致団結し、繁栄を願う気持ちが高まる様になった江戸時代から、一般庶民もお墓をたてる様になりました。

現代はお墓を立てる意味も多様化していますが、一般的なお墓の構成は決まっています。

お墓の中で、最も重要視される位置をしめるのが墓石です。

和型の他にも洋型、塔形をしたもの、自然石を利用したもの、何かのオブジェをかたどったものなど様々です。

最も一般的な和型の場合は、三段からの石で構成されています。

それから、墓石の下には骨壺をおさめるための納骨棺をつくります。

その広さは1平方メートル程度のことが多く地中式と地上式の2通りがあり、中には棚が設けられています。

5~7個の骨壺が入るのが標準的な大きさです。

関西地方では、納骨の際に骨壺を使わず、布製の袋に入れておさめる習慣があります。

その場合納骨棺に棚はつくりません。また遺骨のみを納骨棺にまく習慣がある地方も同様に納骨棺に棚はつくりません。

他、お墓に必要な構成は、境界石・外柵、拝石・敷板石、花立て・水鉢・香炉、墓誌・名刺受け・供物台・塔婆立て、植木等です。

この様にお墓は、墓石の他に様々な付属品を持って構成されています。

この記事を読んだ方は以下の記事も読んでいます:

タグ

2012年3月3日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:お墓や墓地のこと