2012年1月3日

近年のお墓参り事情はどのようになっているのでしょう。 最近は、埋葬方法も墓に納めるだけには留まらず、様々な方法が取られる場合があります。 遺骨を海や山にまく散骨、墓地としての許可を得た山中に埋葬し墓標の代わりに木を植える […]

2011年12月29日

神道におけるお墓参りは、仏式とはどのような違いがあるのでしょう。 ます、神道ではお墓のことを『奥都城(おくつき)』と呼びます。 神道では、死を穢れとして扱うので、神社自体は墓を所得しないのが普通ですので、公営か民営の墓地 […]

2011年12月25日

故人の位牌を納める仏壇・仏具の購入の時期ですが、死亡してから日をおかずに購入しなければなりません。 遅くても四十九日までには、用意をする必要があります。 どうしても間に合わない場合は、最低でもお盆や祥月命日などの機会に、 […]

2011年12月21日

仏式でのお墓参りの流れを再度確認してみましょう。 お彼岸とお盆は当然ですが、御先祖様をお守りされている本家に帰郷した際には、お墓参りに行きましょう。 お墓参りには、これといったタイミングはありません。

2011年12月17日

合掌の仕方には、何か決まりごとがあるのでしょうか? 仏様を尊び、供養する気持ちを表したものが合掌です。 元々はインドの礼法なのですが、仏教徒が礼拝の方法として用いたことから、日本では仏教の作法のひとつになっています。

2011年12月13日

数珠とは、108個の珠が二重に重なり、ふさや飾り玉が付いているものが正式なもので、ひとつひとつが人間の煩悩を表していると言われています。 近年では、もう少し珠の数が少ない、略式の数珠がよく用いられるようになっています。 […]

2011年12月9日

数珠の持ち方については、数珠の形や宗派によって異なります。 使わないときは、ふさを下にして左手で持ちます。 座っているときは、左手首に掛けて、歩く場合は、ふさを下にして左手で持ちましょう。

2011年12月5日

五輪塔とは、鎌倉・室町時代、早くても平安中期、確実なところでは平安後期に最も建てられた種類の独自の特徴をもつ墓石のことです。 鎌倉時代には、その形が完成されて供養塔やお墓として宗教とは関係なく、無くなった人を成仏、往生さ […]

2011年12月1日

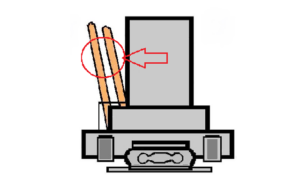

卒塔婆(そとうば)とは、お墓の背面部分の卒塔婆立てに建てる木材のことです。 地域によっては(そとうば)を(とうば)とも呼びます。 卒塔婆は、サンスクリット語でstub(ストゥーパ)が語源です。

2011年11月27日

灯籠とは、幾つかの説がありますのではっきりとしたことは解りませんが、一つは墓地やお寺、神社などの入り口付近に建てることで、闇を照らし、魔を防ぐため、と伝えられています。 墓地の場合は、ご先祖様の道灯りとして神仏へ導いてく […]